|

|

|

Le thème

|

|

|

|

|

|

|

Dernière mise à jour le

|

1. Plan du cours

Les climats passés de la planète

I. Les changements climatiques des 700 000 dernières années

|

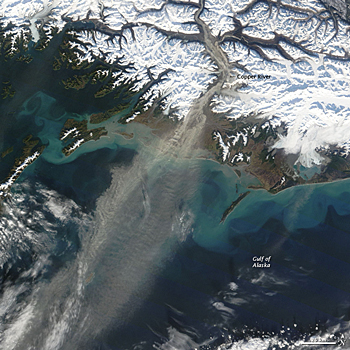

Vent de poussières (silt et sable produits par l'érosion glaciaire) soulevées des moraines glaciaires actuelles en Alaska. Ce même phénomène a été à l'origine des formations de loess durant les grandes périodes glaciaires. Images NASA 2009. |

B. Les indices isotopiques

Unité 2, Fiche TP et interprétations de données.

Les données sont téléchargeables à l'adresse :

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/lycee/gutjahr/climats/accueil_climats.htm

- Mise en évidence de phénomènes globaux à l'échelle de la planète observables dans l'ensemble des carottages effectués (mais aussi de différences sensibles entre l'Arctique et l'Antarctique à l'échelle de quelques milliers d’années).

C. Les indices sédimentologiques

Unité 3 et fiche TP.

- Mise en relation des données sédimentologiques et des données obtenues par carottage des glaces.

D. Tenter d'expliquer la périodicité des évènements climatiques

Unité 4.E. Les effets de seuil

Unité 5.

- Les calculs montrent que les variations de températures occasionnés par les variations des paramètres orbitaux ne dépassent pas 2°C.

- Difficultés :

- De telles variations, par leur faible amplitude, ne permettent pas d'expliquer l'alternance périodes glaciaires et interglaciaires.

- De plus on observe une décalage entre le moment où la conjonction des paramètres orbitaux indique un refroidissement le début de l'englacement (et vice-versa)

- La présence de facteurs amplificateurs permet de résoudre ces problèmes, ce sont des rétroactions positives liées au variations :

- d'albédo

- de concentration en dioxyde de carbone (gaz à effet de serre)

II. Les changements climatiques aux plus grandes échelles de temps

A. Reconstitution des climats du passé lointain

Unité 1.

- Certaines associations de roches sédimentaires permettent de caractériser le climat qui présidait la période du dépôt.

- Les continents n’ont pas toujours occupé le même place à la surface du globe (se reporter à la visite du Musée de géologie de Sharjah qui se déroulera lors de l'étude du chapitre "Couplage des évènements biologiques et géologiques au cours du temps").

- Les variations climatiques enregistrées par les sédiments sont donc à la fois,

- le fait de la tectonique des plaques,

- le fait de variations des conditions climatiques à l'échelle de la planète.

B. La planète a connu de nombreux changements climatiques

Unité 2.

- L'étude des climats anciens est plus difficile que celle des climats récents. L'accès aux indices est plus difficile. Les sédiments, au delà de 200 à 300 Ma, deviennent plus rares du fait de la tectonique des plaques.

- Les indices peuvent être :

- Les traces laissées par la présence de glaciers (roches striées, moraines, paléosols limoneux périglaciaires, etc.)

- Etudes isotopiques dans :

- les concrétions calcaires contenues dans les paléosols

- les foraminifères et les tests des algues planctoniques

- L'index stomatique (manuel, doc. 2, p. 255)

- Le cycle du carbone - Document les principaux réservoirs à la surface de la planète

- piégage du dioxyde de carbone dans

- les sédiments carbonatées

- les sédiments carbonées

- le manteau est le principal réservoir de carbone d'origine météoritique

C. Les processus géologiques qui modifient le taux de dioxyde de carbone atmosphérique

Unité 3 et 4.

- Ce qui entraîne une diminution du taux de CO2

- L'altération des roches et la formation de carbonates

- Le piégage du carbone organique dans des milieux anaérobies

- Ce qui entraîne une augmentation du taux de CO2

- Le dégazage du manteau

- Des phénomènes complexes régulateurs à l'échelle des temps géologiques

- Exemple de l'orogenèse. de l'Himalaya et de son érosion

- Exemple du volcanisme de point chaud du Deccan à la fin du Crétacé

D. La prévision des climats de demain

Unité 5.

- L'étude des chapitres précédents a montré les interactions complexes qui existent entre l'atmosphère et les différents éléments qui constituent notre planète.

- Les derniers 8000 ans montre malgré des fluctuations une moyenne stable.

- L'activité humaine semble pouvoir détruire cet équilibre.

- Les modèles prévisionnels sont-ils capables de tenir compte de la complexité des nombreux facteurs qui interagissent?

III. Les variations du niveau des mers